Oliver Wedding zog Frauen an wie Blütennektar Honigbienen. Vielleicht lag es an seinem sandfarbenen Haar, den blauen Augen, dem verschmitzten Lächeln oder einfach daran, dass er unverschämt war, wie seine Brüder behaupteten. Aber nicht er, sondern sie hatten die unglaublichsten Frauen getroffen. Die Luft auf der Stardust Station roch nach Verliebtheit anstatt nach Schafsdung. Was unerträglich war, noch mehr jedoch die immense Einsamkeit, die ihn zu verschlingen drohte. Doch bevor er mithilfe einer Whiskyflasche den Tiefpunkt erreichen konnte, zwang ihn seine Mum, sie zu einer alten Freundin zu begleiten. Ausgerechnet in einer Seniorenresidenz begegnet er einer Frau, die ihn an eine Maori-Prinzessin erinnert, mit einem kühlen Blick taxiert und sich wortlos entfernt. Irritiert starrt er ihr hinterher, bevor er versucht, ihren Namen zu erfahren. Doch niemand kennt sie …

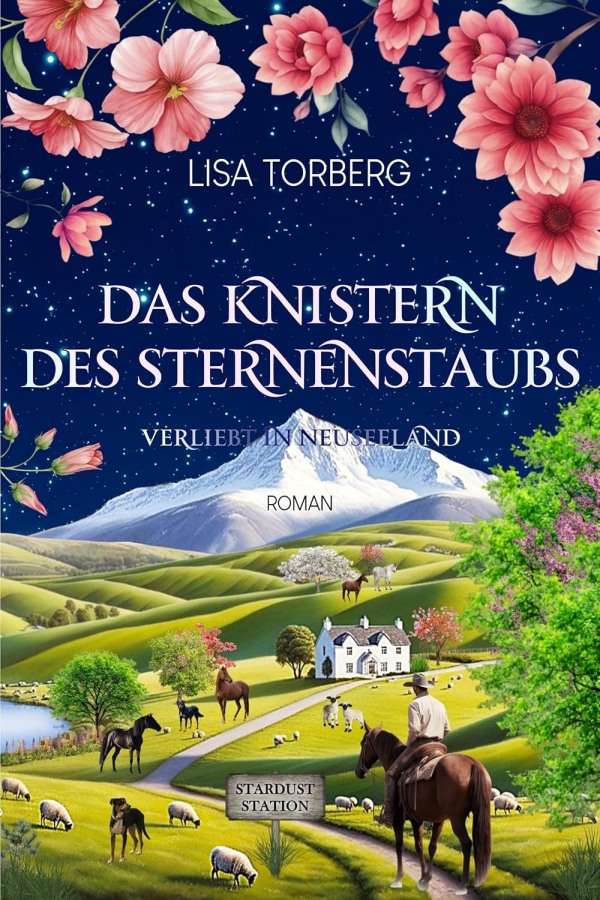

Sich fallen lassen, eintauchen, träumen, genießen, lachen und lieben. Lisa Torberg entführt Sie in »Das Knistern des Sternenstaubs« zum (vorerst?) letzten Mal auf die Stardust Station auf der Südinsel Neuseelands. Die Schaffarm der Weddings mit ihren saftig grünen Weiden, von denen man die grasenden Schafe pflücken kann. Dort, wo die hellsten Sterne des Himmels das Kreuz des Südens bilden und Träume so nah sind, dass man nur die Hand ausstrecken muss, um sie festzuhalten.

Die Romane der Reihe „Verliebt in Neuseeland“ sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.

Einkaufen: Kindle | Taschenbuch

Kennenlernen: Lisa Torberg

Leseprobe

Waikawa, Marlborough Region,

South Island, Neuseeland

Maia saß auf der Kante des Lehnstuhls neben dem wuchtigen Holzbett. Die Gardinen des einen Spaltbreit geöffneten Fensters bewegten sich in der warmen Brise dieses Novembertags, die vom Queen Charlotte Sound über die Waikawa Bay wehte und ihre kleine Heimatstadt einhüllte. Der nahende Sommer schickte seine ersten Vorboten mit dem Geruch des Meeres und dem Duft der Blüten. Sie liebte das alte Haus, dessen Grundstein ihre Vorfahren am Ende des achtzehnten Jahrhunderts gelegt hatten, in das sie nach dem schweren Sturz ihres Großvaters zurückgekehrt war. Sie hielt Poppas Hand, die sich anfühlte wie damals das kleine nackte Vögelchen, das aus dem Nest gefallen war. Sie hätte es nicht angreifen dürfen, hatte Mummy gesagt, aber da war sie erst drei und hatte es nicht gewusst. Jetzt war sie zehnmal so alt, was bei Weitem nicht so schlimm war, wie es klang, doch sie würde alles dafür geben, wieder drei zu sein. Dann hätte Poppa noch viele Jahre vor sich. Sie strich mit dem Daumen sanft über die seidenweiche dünne Haut zwischen ihren Fingern. Maia konnte die Adern nicht nur spüren. Sie waren ebenso unübersehbar wie die Pigmentflecken auf der einstmals jahrein, jahraus gebräunten, nun hellen Haut. Lediglich die Erinnerung an die Schwielen war geblieben, die von seinem Leben mit den Pferden, in den Weinbergen und auf dem Fischkutter erzählt hatten. Dem Boot, mit dem er vom Frühjahr bis in den Herbst Touristen aus der Waikawa Bay hinaus in den Queen Charlotte Sound gefahren hatte, was mehr einbrachte als der Fischfang. Das hatte ihr Großvater allen, die gefragt hatten, gesagt, nachdem er das Fischen auf der rauen See aufgegeben und mit den Bootstouren begonnen hatte. Als ob Callum MacGregor jemals irgendetwas nur des Geldes wegen gemacht hätte. Siebzig war er damals gewesen – und sie zehn. Stolz hatte sie in der Schule erzählt, dass ihr Poppa für seinen Kutter einen neuen und viel stärkeren Motor gekauft und einen großen Marine-Grill, damit die Touristen frisch gefangenen gegrillten Crayfish, wie sie den Rock Lobster nannten, an Bord essen konnten. »Weil er zu alt zum Fischen ist und ihn die Fishing Company rausgeschmissen hat«, hatte Jimmy gesagt. Derselbe, der behauptet hatte, dass ihr Großvater ihren Vater sicher davongejagt hatte, bevor sie geboren wurde, und dass sie nicht einmal halb so viel wert war wie andere Menschen, weil sie ja nur zur Hälfte eine Pākehā war. Nie hatte Maia gekontert, dass seine Mutter mit ihren Eltern im Teenageralter aus Pakistan eingewandert war, weshalb seine Hautfarbe an Karamellbonbons erinnerte und er keineswegs als europäischer Neuseeländer durchging, was Pākehā nun einmal bedeutete. Oder dass niemand wusste, was sein Vater früher gemacht hatte, bevor er mit seiner Frau und Jimmy, der damals drei oder vier war, nach Waikawa gekommen war.

Sie hatte überhaupt nie etwas auf Jimmys Gehässigkeiten erwidert und schon gar nicht ihrer Mutter oder den Großeltern davon erzählt. Waikawa war winzig, kleiner noch als Picton, zu dem es gehörte, und alle kannten sich. Ihre Nana wäre wütend auf ihr Pferd gestiegen und direkt zu Jimmys Elternhaus geritten, um den Vater des Jungen zur Rede zu stellen, der für seinen Jähzorn berüchtigt war. Also nein, sie hatte nie etwas gesagt und abgewartet. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, wurde in Büchern und Filmen immer wieder zitiert. Mit fünfzehn hatte sie verstanden, was damit gemeint war. Sie hatte sich verändert. Ihre Figur war weiblicher und ihre Augen waren noch dunkler geworden, ihre hüftlangen Haare glänzten wie Ebenholz – und Jimmy sabberte genauso hinter ihr her wie die anderen Jungs.

Sie schämte sich nicht, dass sie damals ihr Anderssein genossen hatte, die Tatsache, dass sie unübersehbar Maori-Gene in sich trug, denn das war es, was Jimmy und seinen Freunden die Köpfe verdrehte. Zu der Zeit hatte sie zwar nicht ihre Liebe zur Pferdezucht ihrer Familie entdeckt, damit war sie geboren worden, aber sie hatte begonnen, wie ihre Großmutter, auf ihrem Pferd überallhin zu reiten. Das Stück des Queen Charlotte Tracks hinauf zum Aussichtspunkt auf der hoch aufragenden, bewaldeten Landzunge über der im Osten gelegenen Waikawa Bay war mit dem Mountainbike eine nette Sache, aber das taten alle. Die anderen schnauften und kamen mit erhitzten Gesichtern oben an, wo sie seelenruhig im Sattel saß und ihre Stute am Ansatz des rechten Ohres kraulte, was Honey mit einem Zucken desselben beantwortete. Das bildschöne Tier war ihre Verbündete, hatte nie auf ihr nonverbales Kommando gewartet, um sich abzuwenden, und sich im Galopp von den sabbernden Idioten zu entfernen, deren Blicke Maia auf ihrem Po spüren konnte.

Doch das lag ein halbes Leben zurück. Honey war längst im Pferdehimmel und Jimmy hatte eine achtzehnjährige indische Touristin geschwängert und war von ihren und seinen Eltern gezwungen worden, sie zu heiraten. Die Hautfarbe seines siebenjährigen Sohns war so dunkel, dass man nachts lediglich das Weiße seiner Augen sehen konnte. Jimmy hatte nicht nur seine große Klappe eingebüßt, seine Frau, sein Kind und somit auch er waren rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Mehr als sie, denn die Maori waren die Ureinwohner Neuseelands, obwohl manche der Pākehā sie wie Menschen zweiter Klasse behandelten.

Poppas Hand regte sich in ihrer. »Maia, mein kleiner Stern.« Seine Stimme war nahezu tonlos.

Ihre Kehle wurde eng bei dem Kosenamen. Sie hatte keine Erinnerung daran, wann er ihr die Geschichte der sieben Töchter des Titanen Atlas und seiner Frau Pleione zum ersten Mal erzählt und in einer Sommernacht die Plejaden, die in Maori Matariki hießen, im Himmel gezeigt hatte. Die sieben Sternenschwestern, die mit ihren Eltern ein winziger Teil des Sternbilds des Taurus, des Stiers, waren. Nach einer der Sternenschwestern war sie benannt. Maias kleine Hand war in Poppas großen verschwunden, immer wenn sie in der eisigen Kälte vor dem Pferdestall standen und in den Himmel schauten. Das waren in ihrer Erinnerung die glücklichsten Momente ihrer Kindheit gewesen, weil sie gespürt hatte, dass Poppa sie beschützte. Jetzt war es seine kraftlose Hand, die in ihrer Sicherheit suchte.

Allein der Gedanke war unerträglich und die traurige Unruhe, die Maia seit Tagen fest im Griff hatte, schien zu wachsen. Sie kämpfte dagegen an, schluckte die aufkommenden Tränen, versuchte sich in einem Lächeln. »Willst du etwas trinken, Poppa?«

Er verneinte mit einer Bewegung seines viel zu kleinen Kopfs, der so gar nicht an den unverwüstlichen Callum MacGregor erinnerte, dessen gleichnamiger Vorfahre unter den ersten Europäern war, die in Neuseeland ein neues Leben begonnen hatten. »Ich brauche nichts mehr, weder essen noch trinken, Maia. Alles, was ich will, ist, mich bei dir zu entschuldigen.« Er hustete.

Sie war wie vom Donner gerührt. »Du? Warum denn?«

Er sog Luft ein, bevor er wieder sprechen konnte. »Ich habe damals einen schrecklichen Fehler gemacht, Maia. Aber deine Mutter war so jung und er nur wenige Jahre älter und er war einer von denen, die nirgendwo länger als ein paar Wochen blieben. Ich wollte nicht, dass er sie unglücklich macht, und habe ihm gesagt, dass er gehen und nie wieder zurückkommen soll.«

Ihr Herz hämmerte laut, drohte, aus ihrer Brust zu springen. Intuitiv kannte sie die Antwort bereits, stellte sie trotzdem mit abgehackter Stimme. »Von wem sprichst du?«

»Von deinem Vater, Maia.«

Da lag er, ihr Großvater, die einzige männliche Konstante in ihrem Leben, der Mensch, den sie mehr liebte, als sie jemals ihre Nana geliebt hatte, ja sogar Amanda, von der sie von klein auf gedacht hatte, dass sie ihre Mutter wäre, was eine Lüge gewesen war.

»Du weißt, wer er ist?« Sie stieß die Worte aus.

Poppa hustete wieder auf diese trockene Art, die oft zu Krämpfen führte und seinen Körper immer mehr auslaugte. Er tat ihr leid – und zugleich wollte sie ihn schütteln und endlich die Antwort auf die einzige Frage hören, die ihr wichtig war.

Wie oft hatte sie nach ihrem Dad gefragt? Ihn und Nana, solange sie am Leben war, und Amanda, die sie damals noch Mummy nannte, bevor sie zufällig über die Wahrheit gestolpert war. Seither sprach sie ihre Tante mit ihrem Namen an, sofern sie gezwungen war, mit ihr zu kommunizieren. Amanda MacGregor war eine gefühlskalte Frau und hatte von Maia stets Perfektion gefordert, doch sie war eben ihre Mutter, und davon gab es nur eine, hatte sie gedacht. Nachdem die große Lüge aufgedeckt war, hatte jede weitere Frage von Maia noch mehr Negatives ans Licht befördert, woraufhin sie fast glücklich war, keine Eltern zu haben, denn Amanda hatte sie nie geliebt.

»Nein, Maia, ich habe ihn zwar damals gesehen, aber ich weiß nicht, wie er heißt, auch deine Mutter wusste es nicht. Zumindest hat sie das behauptet, nachdem ich ihr in den Stall gefolgt bin, wo sie sich heimlich mit ihm getroffen hat. Damals war ich überzeugt, es wäre ihr erstes Treffen, und habe ihm angedroht, dass ich ihn wie einen Hirschbock jagen würde, wenn er Waikawa nicht augenblicklich verließ und sich nie wieder blicken lassen würde. Er hat getan, was ich von ihm verlangt habe, aber zuvor hat er Melanie sanft auf die Lippen geküsst und ihr versprochen, zurückzukommen, sobald sie volljährig war.«

Maia ließ Poppas Hand los und schnappte nach Luft. »Und, ist er zurückgekommen?«, fragte sie mit einem Keuchen.

»Er hat sich nicht bei uns gemeldet und deine Mutter …« Der Kopf ihres Großvaters versank in dem Daunenkissen, sein Körper war unter der Decke, die ihn bis zum Hals bedeckte, kaum auszumachen. Es schien, als ob er verschwinden würde.

»Hast du überhaupt versucht, ihn zu finden? Nach meiner Geburt? Nachdem …«

Poppa schob seine Hand auf ihre zu und Maia tat, was ihr das Herz befahl. Sie griff danach und legte ihre andere darüber, hielt seine fest wie ein zitterndes nacktes Vögelchen.

»Es tut mir so leid.« In Großvaters Augen glänzten Tränen. »Melanie war schon im vierten Monat, als sie uns sagte, dass sie schwanger war. Ich wollte den Jungen zurückholen und ihn zwingen, zu seiner Vaterschaft zu stehen, aber wie denn? Melanie hat nicht mit mir gesprochen, nur mit deiner Großmutter, und auch ihr gegenüber hat sie standhaft behauptet, seinen Namen nicht zu kennen. Nana war überzeugt davon, dass sie nur seinen Vornamen kannte, und Melanie wusste nicht, woher er gekommen war und wo seine Familie lebte. Dann hatte sie Blutungen und Krämpfe und kam ins Krankenhaus. Nana war bei ihr, ich war hier, und Amanda war damals in England. Die nächsten Monate lag Melanie im Bett und weigerte sich, mich in ihr Zimmer zu lassen. Bis zu der Nacht, in der alles schiefging. Sie schrie vor Angst und Schmerzen, überall war Blut. Der Arzt aus Picton kam wenige Minuten vor dem Rettungswagen. Da warst du schon geboren, winzig klein, schrumpelig, hast nur einen jämmerlichen Ton von dir gegeben. Sie haben euch beide mitgenommen, aber heimgekommen bist nur du.« Er schloss die Augen, sog rasselnd Luft ein, hob die Augenlider wieder an, sprach weiter. Als ob er all das, was er nie gesagt hatte, jetzt ganz rasch erzählen wollte. »Amanda war einige Wochen zuvor zurückgekommen, hatte ihre Ausbildung abgeschlossen und arbeitete bereits mit Nana. Sie hatte einen Lebensplan. Den hat sie nach dem Tod ihrer Schwester nicht geändert, sie hat dich in den Plan integriert. Deine Großmutter und ich waren froh, dass sie so stark war, denn wir waren lange Zeit wie betäubt.«

Ja, Maia wusste genau, wie Amanda tickte. Sie lebte nach ihren Regeln, verstieß nie dagegen und hatte immer versucht, sie zu ihrem eigenen Abbild zu machen, was nicht geklappt hatte. Heute wusste Maia, dass nicht nur der Maori-Anteil ihrer väterlichen Gene seinen Teil dazu beigetragen hatte, sondern auch die Tatsache, dass Amanda ihre Tante und nicht ihre Mutter war. Die beiden Schwestern mussten wie Tag und Nacht gewesen sein, vermutete sie, aber wissen konnte sie es nicht. Wäre alles nach Amandas Plan gegangen, hätte sie niemals erfahren, dass sie nicht ihre Tochter, sondern ihre Nichte war. Doch als sie sich für ein Stipendium beworben hatte, das ausschließlich Studenten mit zumindest einem Maori-Elternteil erhalten konnten, hatte die Universität verschiedene Dokumente angefordert. Maia hatte die Geburtsurkunde online beantragt – und nichts war mehr wie zuvor gewesen. Im Feld des Vaters stand unbekannt, was sie vermutet hatte, aber ihre Mutter hieß nicht Amanda MacGregor, sondern Melanie MacGregor. Das Stipendium hatte sie trotzdem bekommen, weil Poppa darauf bestanden hatte, den komplexen und teuren Gentest zu bezahlen, der ihre Abstammung klärte. Der bestätigt hatte, dass ihr Vater zu hundert Prozent Maori war, was jeden Zweifel ausgeräumt hatte, den Maia für einige Zeit mit sich herumgetragen hatte. In dunklen Momenten hatte sie gedacht, dass Amanda sie irgendjemandem geraubt hatte, aber in dieser Hinsicht hatte sie nicht gelogen. Maia war eine MacGregor, Amanda ihre Tante, Callum ihr Großvater, Millicent ihre Großmutter. Sie waren blutsverwandt. Manchmal wusste sie nicht, ob sie froh oder traurig sein sollte, dass Nana das alles, was mit ihrer Entdeckung seinen Lauf nahm, nicht mehr miterlebt hatte. Doch auch das hätte sie nicht ändern können.

Gedankenverloren streichelte sie sanft das Handgelenk ihres Großvaters. »Du weißt also wirklich nichts über ihn, Poppa?«

»Nein, und du kannst dir nicht vorstellen, wie leid es mir tut.« Er zog seine Hand zwischen ihren hervor und legte sie auf ihren Handrücken. »Ich hätte alles gegeben, mein kleiner Stern, um meinen damaligen Fehler ungeschehen zu machen. Er hätte es zumindest verdient, zu wissen, dass er Vater ist, um seine eigene Entscheidung zu treffen. Doch nicht alle Männer sind gute Väter, Maia.«

»Du tust ihm unrecht, Poppa, du kanntest ihn nicht.« Sie hob ihre Hände, rieb sich mit den Fingerknöcheln über die Augen, die sich mit Tränen füllten. »Wenn du denkst, dass ich mich besser fühle, wenn du so etwas sagst, irrst du dich.«

»Damit hast du recht.« Er streckte seinen Arm wieder in ihre Richtung, wartete, dass sie seine Finger mit ihren umschloss. »Aber er hat Melanie versprochen, dass er zu ihrer Volljährigkeit zurückkommen wollte, Maia. Wäre er nach Waikawa gekommen, hätte er erfahren, was passiert war und dass er eine dreijährige Tochter hatte, Maia, und wäre hergekommen. Er hat sich nicht gemeldet.«

Sie war in ein Schweigen versunken. Hatte nachgedacht und dennoch keine Erinnerung, worüber. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, sicherlich etliche Stunden, denn Poppas Hand war kalt, als jemand sie an der Schulter berührte. Amanda. »Er ist tot, Maia.«

Sie erhob sich, beugte sich vor, küsste ihren Großvater auf die kühle Stirn und drehte sich zu ihrer Tante um, sprach mit eiskalter Stimme. »Du hast ja sicher schon einen Plan gemacht, was nun zu tun ist. Falls du Hilfe brauchst, sag es.«

Das schmerzerfüllte Aufblitzen in Amandas Augen war unbestritten Einbildung, die gefühllose Antwort Tatsache. »Nein, das ist nicht nötig, ich kümmere mich um alles. Sag mir nur, wann wir uns zusammensetzen, um darüber zu reden, was du übernehmen willst. Sicherlich ziehst du die Pferdezucht vor, Maia. Das ist kein Problem für mich. Ich kann das Weingut führen und wir werden die entsprechenden Verträge aufsetzen lassen. Und wir müssen gemeinsam entscheiden, ob wir den Fischkutter behalten und die Bootstouren weiterhin mit den von uns bezahlten Männern durchführen werden oder ihn mitsamt der Lizenz verkaufen.«

Maia sah zu der Frau, die am Totenbett ihres Vaters eiskalt über Vermögenswerte sprach und ihr fast zwei Jahrzehnte vorgespielt hatte, ihre Mutter zu sein, und spürte – nichts. »Mach, was du willst, Amanda. Ich reise nach dem Begräbnis ab. Die beiden Menschen, die mich geliebt haben und die mir etwas bedeutet haben, sind tot. Hier hält mich nichts mehr.«

[…]

Entdecke mehr von Buch-Sonar

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.